| 【授業研究1】 | |||||

|

小学校第5学年 「気持ちのよい住まい方をするための工夫をしよう」における多面的に課題を追究する方法を見通すための支援の在り方 |

|||||

| (1) | 授業研究のねらい | ||||

|

創造性に関する実態調査から,住まいに関しては,児童も教師も創造性が発揮しにくい内容であるととらえていることが分かった。しかし,住まいは,衣生活や食生活の中核であり,住まいの中で着ることも食べることも同時に進行する大事な内容である。加えて,今回改訂された新学習指導要領では,気持ちのよい住まい方に関して課題を選択して取り上げるよう特筆して示された内容である。 そこで,平成10年度は,自分の生活に適した住まい方の工夫を見付け,実践の方法を考え出すための支援の在り方について研究を進めてきた。その成果は,下記のとおりである。 |

|||||

| ア | 情報交換の場の設定と資料の収集 | ||||

| 情報交換の場を設定することにより,分かりやすく,ためになる情報を提供しようとアイディアや発想を生かした資料を作成することができた。 | |||||

| イ | 情報交換の形態の工夫 | ||||

| 1時間の授業の中に全体での発表の場と自由な情報交換の場を設けることにより,多くの基礎的な情報を得ることができ,さらに児童一人一人の興味・関心に沿った学習が展開できたため,自分の生活に適した住まい方の工夫を見付けることができた。 | |||||

| ウ | よかったカ−ド・アドバイスカ−ドの交換 | ||||

|

よかったカ−ドやアドバイスカ−ドを活用することにより,お互いの活動を認め合い,称賛し補足し合うことができ実践の方法を考え出すことができた。 課題として,物事を多面的に検討し,他のことと関連付けて考えることや解決の見通し段階や追究段階の研究,自己評価や相互評価の内容の検討などがあげられた。 本年度の授業研究では平成10年度の実践を踏まえ,昨年度と同じ領域で,物事を多面的に検討し,他のことと関連付けて考えるための支援の在り方を研究していくこととした。小学校第5学年「気持ちのよい住まい方をするための工夫をしよう」の題材では,気持ちよく居心地のよい状態で,周囲の人にも迷惑をかけず調和している状態とはどういうものかを多面的に検討できるように,「人」と「もの」に焦点を据えて,課題解決の見通しをもたせていきたい。 |

|||||

| (2) | 多面的に課題を追究する方法を見通すための手だて | ||||

| ア | 情報獲得の場の工夫 | ||||

| 物事を多面的に検討しながら,それぞれの課題を解決するための見通しをもつためには,適切な情報を得ることと,その取捨選択が大切であると考えた。そのための方法として,ヒントコ−ナ−を設置し,活用を図れるよう配慮する。情報を獲得するにあたっては,ヒントコ−ナ−の紹介として“お助けマップ”を作成し,コ−ナ−を回る際の参考にするように工夫する。内容としては,A.インタ−ネットでの検索,B.ビデオ,C.資料(参考図書,パンフレットなど)D.作品例(リサイクル),E.ゲストティ−チャ−(生活環境課の方)の5つである。提供された情報をいかに取捨選択して課題に直結できるように獲得できるか,児童はその中から自分にも取り組めそうな内容を見付けだし,他のことと関連付けて考えることができるようにする。そして,その後の調べ学習の見通しをもつことができるようにしたい。 | |||||

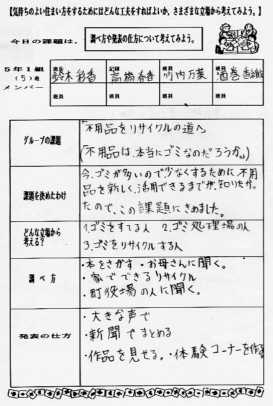

| イ | ワ−クシ−トの工夫 | ||||

| 気持ちのよい住まい方をするためには,問題点を様々な面からとらえると同時に,様々な立場からも考えさせることが大切であると考え,ワ−クシ−トを活用することとする。まず,5つに編成した班ごとに,どんな立場から考えたらよいかを考えさせ,「人」とのかかわりを認識できるように工夫する。さらに,調べ方と発表の仕方へとつなげていけるようにする。こうした意図的な意識付けをすることで,物事を多面的に見る目が養えると考える。 | |||||

| ウ | グッドカ−ド・ワンポイントアドバイスカ−ドの活用 | ||||

| 昨年度の実践により,よかったカ−ドやアドバイスカードの活用は,好ましい人間関係を培い,学習への意欲付けと相互評価として有効であることが分かった。そこで,本研究でも引き続き,グッドカ−ドやワンポイントアドバイスカ−ドを用いて,お互いのよさを認め合い,学習への満足感や成就感が得られるようにする。また,認められたことやアドバイスされたことをもとに,次時への活動意欲を高め,課題追究への見通しを確かなものとするようにしたい。 | |||||

| (3) | 授業の実践 | ||||

| ア | 題材 気持ちのよい住まい方をするための工夫をしよう | ||||

| イ | 題材の目標 | ||||

| ○ | きれいで気持ちのよい住まい方をするために,自分の学習課題を見付け,解決に向けて進んで取り組もうとする。 | (関心・意欲・態度) | |||

| ○ | 気持ちよく住まうために,自分の持ち物の整理,整とんや清掃,ごみ処理や不用品の活用などについて工夫することができる。 | (創意工夫) | |||

| ○ | 身の回りの整理整とん及び材質や汚れに応じた清掃,不用品の活用ができる。 | (生活の技能) | |||

| ○ | 清掃,整理・整とん,ごみや不用品を適切に処理していくことによって,快適で気 持ちよく住めることが分かる。 | (知識・理解) | |||

| ウ | 学習計画 | ||||

|

|||||

| エ | 本時の学習 | ||||

| (ア) | 目標 | ||||

| 気持ちのよい住まい方をするためには,どんな工夫をすればよいかを課題別グル−プで話し合い,解決の見通しを立てることができる。 | |||||

| (イ) | 展開 | ||||

|

|||||

| オ | 授業の実践における児童の反応 | ||||