本校では,食物領域において5回の調理実習を行っている。その中で「小麦粉を使った菓子作り」は,「どんなお菓子を作ろうか」「こんなお菓子を作りたい」とアイデアや思いをふくらませることができるため,生徒にとって興味・関心の高い題材の一つとなっている。ここでは,小麦粉の種類や小麦粉の調理上の性質を踏まえて,蒸す,焼くなどの菓子を作ることができるようにすることがねらいである。

本題材では,「小麦粉のひみつをさぐろう」を共通課題として,学習内容の範囲内で生徒一人一人に課題を設定させ,この課題を解決するプロセスを通して必要な知識や技能を習得するようにする。本時は,問題解決的学習の“まとめ”の段階で,研究してきたことを分かりやすく友達に伝える授業である。決められた時間の中で生徒主体の学び合いができると考えられる“ブ−ス形式”(全員発表,全ブ−ス見学)の学習方法を試みるとともに,五感を働かせた体験的活動や多様な表現方法を取り入れた授業を展開し,主題に迫りたい。

| ア | “ブ−ス形式”の発表会の試み 問題解決的学習のまとめの段階において,従来は研究したことをグル−プごとに順番で発表し合うという形式が多かった。しかし,時間の都合で一部の代表者の発表になってしまったりするというように,一人一人を生かしきれない難しい場面が生じてきている。そこで,類似の課題をもつ生徒同志が一つのグル−プになり,協力し合って研究した内容を全員が順番で発表する“ブ−ス形式”の学習方法を試みた。この形式は,全員が発表する機会があり,他のグル−プの発表も時間内に聞くことができるという特徴があるので,一人一人が授業に主体的に関わることができると考える。 |

| イ | 体験的な表現方法を取り入れた発表の工夫 研究発表をする際,研究した成果を相手に分かりやすく伝えるため,ブ−ス毎課題に適した効果的な表現方法を選択するようにする。方法としては,紙芝居,VTR,OHP,パネル,実験,実演,実物展示,試食などの多様な方法を用い,生徒の実態や課題に合った表現が工夫できるよう支援していく。特に実験や実演,試食コ−ナ−では,実際に味わってみたり,触れてみたりして五感を十分働かせた体験的な活動を取り入れていくようにする。 |

| ウ | 基礎的な内容を確認し合う工夫 小麦粉を使った菓子作りにおいて,新しいアイデアを出したり,創意工夫したりするためには基礎的な知識や技能を習得する必要がある。しかし,課題解決の学習においてはややもすると自分だけの課題解決だけになってしまい,基礎的な知識や技能の押さえが不十分になりがちである。そこで各ブ−スの発表内容の中からポイントを問う質問プリントを発行しておき,発表を聞くときは必ずそれを持参し,確認し合うようにする。 |

| エ | 学習カ−ドの活用と創造性を育む観点別評価表の活用 生徒自身が学習のねらいを明確にもって問題解決的学習ができるよう,8時間分の見通しを明記した学習カ−ド1を活用する。学習カ−ドには,学習計画,内容,本時のめあて,感想,自己評価の欄を設け,学習への取組みの様子が一目で分かるようしておく。また,本時においては,友達の発表の仕方を声,内容,表情の3観点から評価し,さらに発表のよさや工夫点,発表の中での新しい発見などが記入できるよう学習カ−ドを活用する。教師自身も生徒と同様「今日はみんなのいいところをみつけるよ。」という具体的なめあてを伝え,共に学び合うという姿勢を示すようにする。(学習過程表参照) |

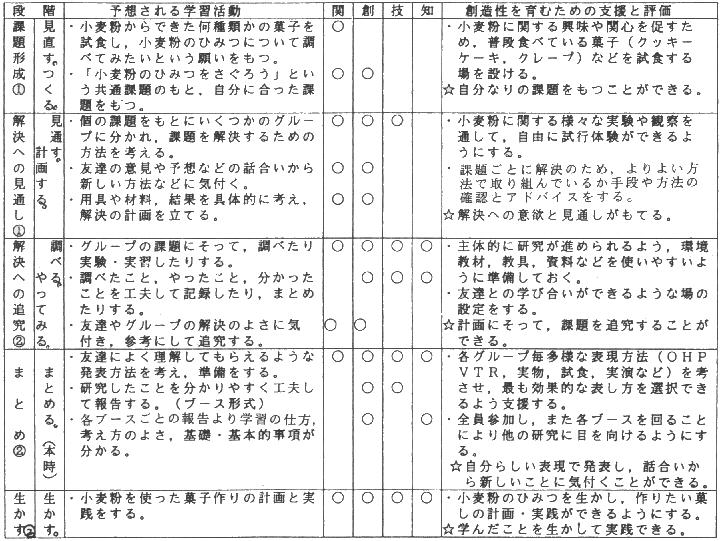

| ア | 題材 小麦粉を使った菓子作りをしよう | ||||||||||||

| イ | 題材の目標

|

||||||||||||

| ウ | 学習過程(8時間) 《問題解決的学習》 |

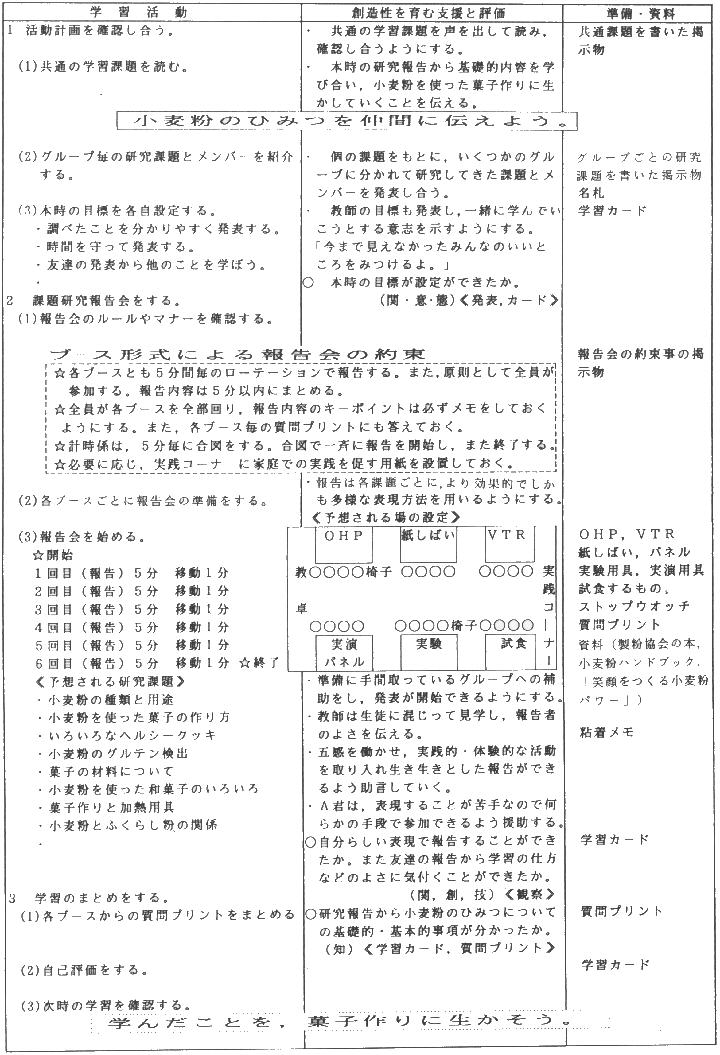

| エ | 本時の学習

|

| オ | 授業実践における生徒の様子 |

| 抽出生徒A子 | ○菓子作りへの関心・意欲が高く何事にも積極的に取り組む生徒 第3ブース→第4ブース→第5ブース→第2ブース(発表)→第1ブース→第6ブース ☆全部のブースを回り,積極的な活動ぶりであった。発表も実験をしながら余裕をもってできた。 |

| 抽出生徒B子 | ○常にまじめに活動し,最後まで粘り強く取り組む生徒 第3ブース→第4ブース(発表)→第2ブース→第1ブース→第6ブース→第5ブース ☆自分なりに発表がよくできたとAの自己評価,熱心な活動ぶり。 |

| 抽出生徒C男 | ○菓子作り関して比較的興味が薄いが,和菓子には興味あり 第5ブース→第4ブース→第6ブース(ビデオ発表)→第3ブース途中→第2ブース→第1ブース ☆自分の発表が終わるまで落ち着かず,常にビデオが気になる。 |

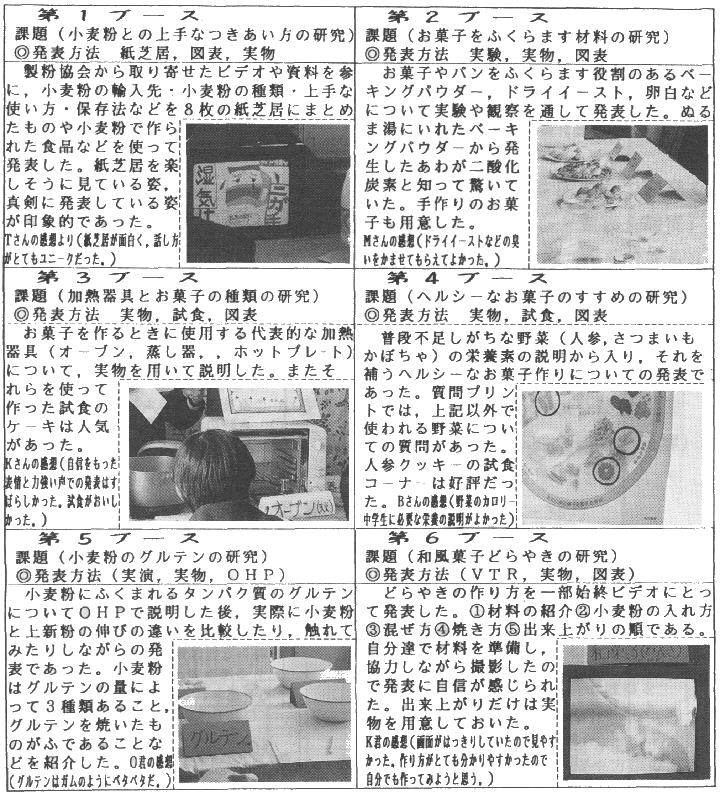

表1 各ブ−スの活動記録

| ア | ブ−ス形式の発表会について 初めての試みであったが,生徒の約8割が「楽しい授業だった」と答えている。また,授業後の学習方法についてのアンケ−ト調査によると,表2からも分かるように長所として「時間内にたくさんのことが分かる」「楽しく活動しながら覚えられる」「自分なりに発表の工夫ができる」「興味あるところが詳しく調べられる」「全員が授業に参加できる」というように答えている。このようなことから,ブ−ス形式の発表会は,生徒一人一人を生かすことができ,しかも楽しく主体的に取り組むことのできる効果的な学習方法の一つであると考える。

表2 ブ−ス形式の発表会の長所について

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| イ | 体験的な表現方法を取り入れた発表の工夫について 表1で示したように,各ブ−スごとに多様な表現を用いて発表を行ってきた。実際に実物を提示したり実験や実演をしながらの発表は,インパクトの強い,しかも楽しい授業であったということが分かる。それにも増して,試行錯誤しながら予備実験や実習など課題追究をしてきたプロセスにおいても創造性が高められたと考える。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ウ | 基礎的な内容を確認し合う工夫について 他のブ−スの発表を見学する際,基礎的内容を押さえるために質問プリントを作成した。その内容は,クイズ形式のもの,選択肢形式のものなどそれぞれ独自なものであった。発表では聞き逃してしまったことを聞き返す姿,思うように発表できないでいる友達に対して質問して時間まで一緒に学び合っている姿など予想もしなかった場面があった。この質問プリントは,基礎的内容の確認ばかりなく,発表を充実させる支援の一つになったのではないかと考える。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エ | 学習カ−ドの活用について 資料1のように,友達の発表のよさや工夫点,新しい発見などが記入できた。また3観点を設けたことは,評価の仕方がより具体的になり,生徒主体の活動の手助けになったと思われる。

資料1 学習カ−ド

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| オ | 授業後のアンケ−ト調査から 創造性に関わるアンケ−ト調査の結果を表したのが表3である。5項目ではあるが,「はい」と答えた生徒が8割以上いたことは,これらの支援は,創造性を育むのには効果的であったと言えよう。また最後の質問では約9割の生徒が「学んだことを生かしてみよう」と意欲を示している。今後,家庭での実践を見守っていきたい。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ア | “ブ−ス形式”の発表会は,自分らしさを発揮しながら生徒一人一人が授業に主体的に関わることができた。また,生徒同士学び合いながら学習のまとめが効果的にできた。 |

| イ | 実験や実演などの表現方法を取り入れた発表は,「小麦粉のひみつ」についての興味や関心を高め,基礎的な内容を進んで身に付けることができた。 |

| ウ | 学習カ−ドや質問プリントを活用することによって,自分らしい表現や自分のよさ,友達の発表のよさや工夫点などに気づくことができた。 |

今後は,授業で育まれた創造性をより深めるために生活に生かす・広める段階で生徒の実践態度,創造的態度を育成するための個々への支援の在り方について研究を進めたいと考える。