これからの音楽学習においては,生涯学習の基礎を培い,自ら進んで学ぶ意欲を高め,主体的で創造的な音楽学習を進めていくことが大切であると考える。したがって,主体的で創造的な音楽学習を進めるには,一人一人が積極的に音楽づくりに関わることが必要であり,音楽づくりの過程においては,一人一人の想いを十分に生かし,生き生きと楽しい活動のもと一つの音楽をつくらなければならない。

音楽づくりにおいて,子供たちは,大変柔軟な発想をする。よって,一人一人がもつ自分の想いや願いを生かして,自分なりの音や音楽をつくっていく活動ができるようにしなければならないと考える。また,感動的な音との出会いは,児童の豊かな感性を伸ばしていくものであり,さらに磨かれるものである。

そこで,本研究は,単なる技術面や表現力を重視した題材ではなく,新しい発想を引き出すことができる題材による音楽づくりを通して,一人一人の考えやアイデアを自分たちで構成・検討し合って,児童の創造性を十分発揮させ,感性と発想を生かした指導の工夫について究明する。

| ア | 興味ある題材や教材との出会いを通して 児童の興味・関心をひく魅力的な題材や教材は,学習意欲を喚起し,「○○ふうに表現したい」とか「○○ふうにつくりたい」という活動を促す。海は児童の大好きな場所であり,現実にイメ−ジがとらえやすい世界である。本教材「海に落ちたピアノ」は,一枚の美しい影絵で,ファンタジックな雰囲気に包まれ,児童の想像力をかき立てると考える。まずは,人の心では図り知れない未知の世界である広く深い海の底を自由に想像させ,一人一人の感性と発想を音楽づくりに生かすようにする。 |

||||||

| イ | 学習形態の工夫

|

||||||

| ウ | 学習過程においての適切な支援を通して

|

||||||

| エ | 発表を通して

|

| ア | 題材 海の物語をつくり,音楽で表そう | |||||||||

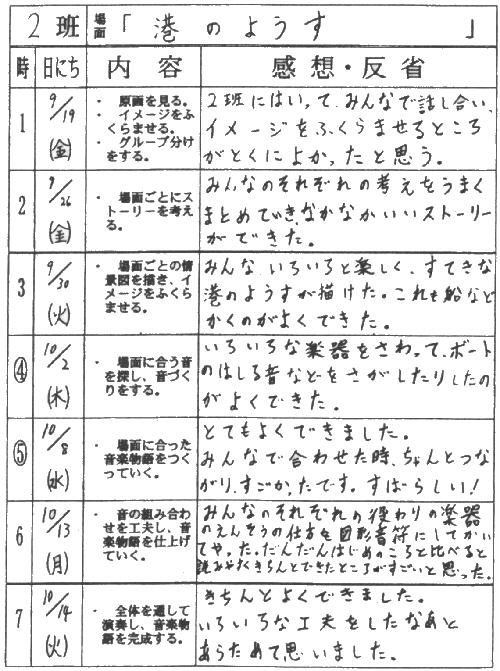

| イ | 指導計画 (7時間扱い) |

|||||||||

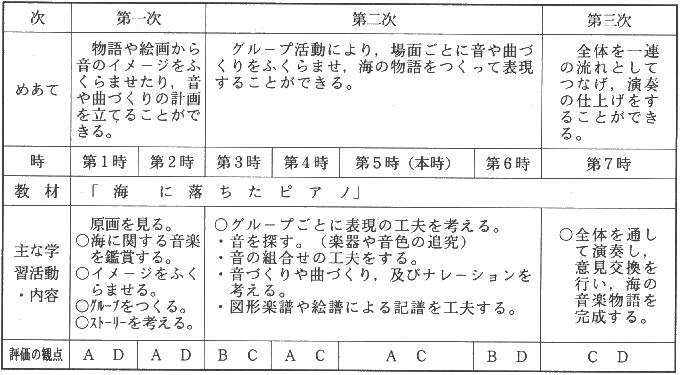

| ウ | 本時の指導

|

|||||||||

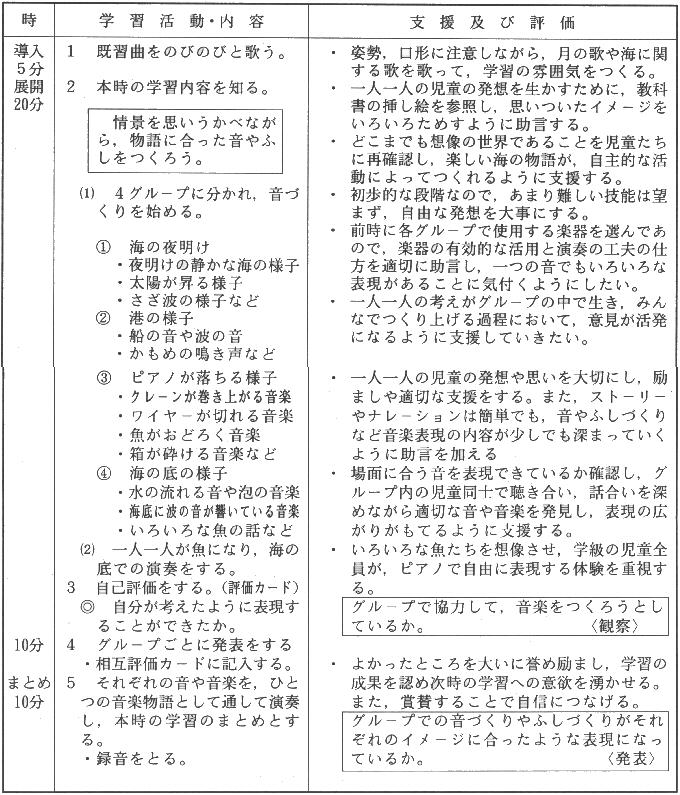

| ア | 同じ願いのグル−プによる音楽づくりについて グル−プ編成は,自分と想いや願いが似通っている児童同士で編成したため,どの児童も意欲的に取り組めた。また,手づくり楽器やナレ−ションを工夫したり,図形楽譜作成や場面構成まで発展し,グル−プ内で男女仲よく話し合う場面や協力して活動する姿がみられた。そして,「自分たちでつくった音楽は,世界でたった一つ」という意識を強くもつことができた(図2)。  図2 グル−プ活動のようす |

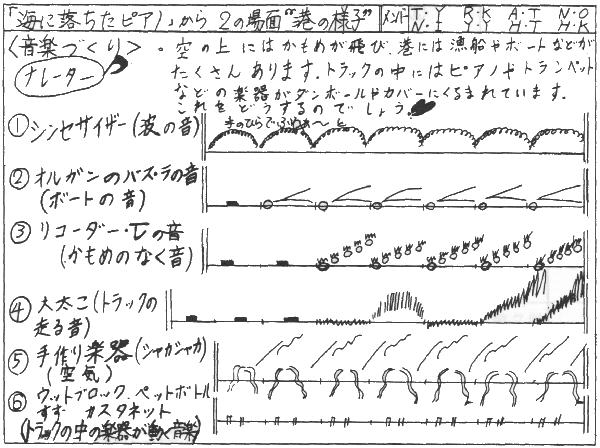

| イ | 四つの場面構成でつくった音楽物語について 『海の夜明け』は,太陽が昇るなか船出する船の汽笛を,アコ−ディオンとトランペットの組み合わせで音を工夫した。『港のようす』では,ペアでテ−プを使い,波の様子の音楽をつくったり,場面設定を自分たちで構成した。『ピアノが落ちる様子』は,波の様子や箱が砕ける音を手づくり楽器でつくった。『海の底の様子』は,木琴の上にタンバリンを載せ,驚く魚の様子をうまく表現した。 最後の『海の魚たちの演奏』は,学級の全員が実際にピアノにさわって表現したが,本当に海の底の魚になりきって驚きや楽しい様子など心のなかを表すことができた(図3)。  図3 グル−プでつくった音楽 |

| ウ | 児童の変容(児童の実態調査から) 本学級の児童は,音楽の授業が大好きである。「つくって表現すること」に対しては,「好き」が9人,残りの24人は,「ふつう」あるいは「きらい」と答えている。その理由は「考えるのがつまらない」「面倒くさい」「難しい」などである。 しかし,本教材「海に落ちたピアノ」の音楽物語づくり後の感想や評価カ−ドから,「難しかったけど,楽しかった」「友達と考えながら進めていくのがすばらしい」「またこういう活動をしたい」というような意欲的な意見や新たな発見をした児童も多かった。普段の授業の中で,表現力の乏しい児童も,活発に自分らしさを積極的に出し,活発に取り組める活動となった。 |

| ア | 海は,実際に行ったことのある身近な教材であったため,イメ−ジがとらえやすく,自分でつくりたい場面をすぐに選択できた。そして,自分と想いや願いが似た友達同士で活動したため,ほとんどの児童が意欲的に取り組むことができた。 |

| イ | グル−プ活動の時間をじゅうぶん確保したため,児童は自分なりの考えをグル−プ内で発言し,活発な意見交換がされた。また,「自分たちでつくった音楽は世界でたった一つ」の意識のもと,グループごとにまとまって発表仕合うことができた。 |

| ウ | 評価カ−ドを活用することにより,児童一人一人が素直な意見や反省を書き,次へのステップとつなげることができた。 |

| ア | 児童の創造性をさらに育てていくために,諸活動においても児童が目的意識をもち,意欲的に取り組める力(実践力)を養っていきたい。 |

| イ | 児童が成就感や満足感を味わえる活動が展開できるには,教師はどのようにかかわり,また,どのように支援していけばよいか,さらに研究を深めていきたい。 |