| (1) |

問題意識を高め,問い続けることができるようにするための工夫

| ア |

複線型の追究の場

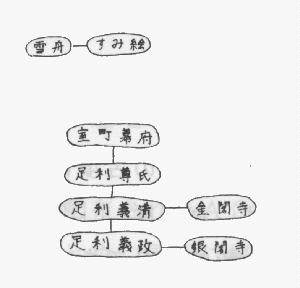

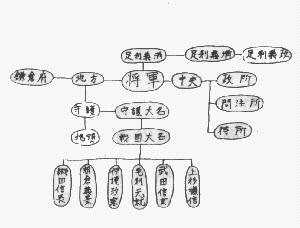

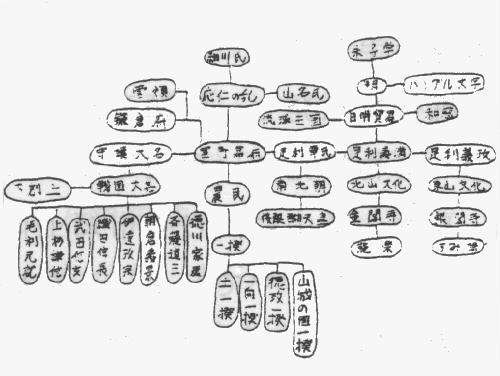

単元全体を見通す学習問題「室町幕府が弱まり,戦国時代へと進むのはなぜだろうか。」に対して,五つの観点(政治,貿易,民衆の成長,文化,郷土の様子)を提示し,生徒が興味・関心を生かし,選択して個別の問題を追究できるようにした。生徒は,自分の選択した観点から個別の問題をつくり,調査計画を立てていた。調査したことを記録するために,ワ−クシ−トを使用し,調査の途中で生じた疑問点を記入し,自分なりの問いを次時に生かしていた。

資料3 「貿易」を選択した生徒の問いの変化と結論の例

| 個別の問題 |

貿易と幕府の力とはどんな関係があったのだろうか。 |

| 第 3 時 |

勘合貿易はどんな人が中心になり,どのように行ったのか。 |

| 第 4 時 |

合い札の使い方と輸出入品にはどんなものがあったのか。 |

| 第 5 時 |

東アジアの貿易はどのように行ったのか。 |

| 第 6 時 |

なぜ,商人の力だけで幕府の力が弱まったのだろうか。 |

| 結 論 |

貿易により戦国大名と商人が利益を得て幕府に対抗するようになった。 |

|

| イ |

身近な地域の歴史を生かす

生徒の興味や関心を生かし,意欲的な追究ができるようにするために,観点の一つとして「郷土の様子」を入れ,室町時代の茨城県や那珂町について調査するようにした。図書室で郷土の参考図書を探したり,那珂町歴史民俗資料館や那珂町内の城趾へ見学に出かけたりし,意欲的に調査していた。身近な地域を調査した結果,生徒は,「京都を中心とする南北朝の対立が茨城にも影響したこと」「那珂町にも戦国大名である佐竹氏の出城として額田城や戸村城,江戸城があったこと」など歴史的なかかわりの深い出来事があることを知った。そして自分たちが住む茨城県や那珂町が,南北朝の争乱の影響を受けていたことにびっくりしていた。生徒は,郷土の様子について調べてよかったと感想を述べていた。自分たちの住む身近な地域の歴史を生かす見学を取り入れたことで,新たな事実を発見したり,生徒が意欲的に調査したり,地域の歴史的事象に対する問題意識を高めることができたと考える。 |

|