| 事例一覧に戻る |

小学校6年総合的な学習 |

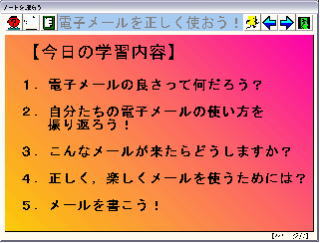

単元:情報モラル「電子メールを正しく使おう」 |

つくば市立吉沼小学校

山田摩耶 |

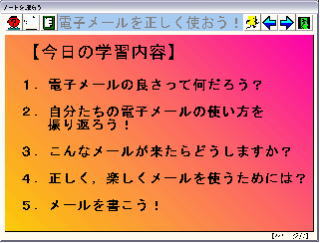

- 電子メールの正しい使い方を学ぶ実践。

- インターネットを利用して,電子メールについて問題となっている症例を疑似体験し,メールを使う際の留意点等について話し合う。

- 最後に,学習したことを踏まえ,担当教諭に授業で学んだことや感想をメールで送る。

- スタディノート

- パソコン40台(児童用)

- スマートボード

- プロジェクタ

児童が成長するにしたがって,友人間だけでなく,社会でもメールを使う機会は増えていくものと思われる。メールが介在しているトラブルも予想される。そこで,電子メールの正しい使い方を考え,トラブルへの対処法を知ることができるようにした。

- 本学級の児童は全員がメールを利用した経験がある。改めて自分たちがこれまでに出したメールやもらったメールを見直して,適切に使えていたか話し合いながら振り返れることのできる時間を取った。

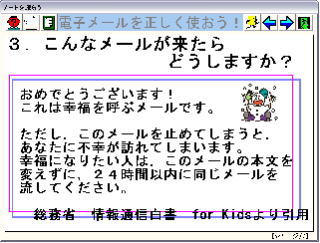

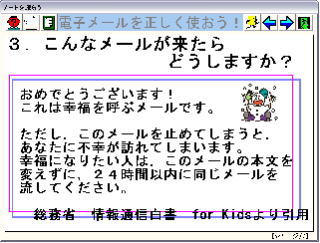

- 次に,図2のチェーンメールの例を見た。メールではなく,このような「手紙」をもらったことのある児童は学級の半数ほどおり,その大半は女子であった。もらったらどうするかを話し合い,「無視するのが一番良い」という結論に達した。

|

|

| 図1 提示教材の一部はスタディノートで作成し,スマートボード(電子黒板)に投影した |

図2 チェーンメールの例 |

|

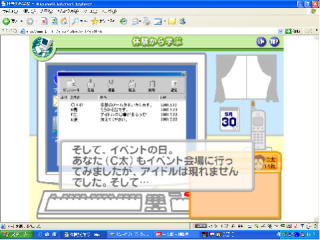

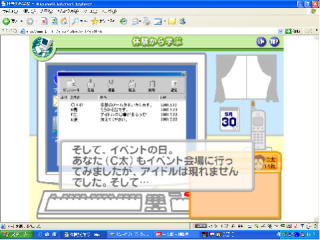

| 図3 デマメールに関するトラブルの例 (社団法人日本教育工学振興会のページより) |

- しかし,最近のメールに関するトラブルは多様化している。それらの事例を知り,対処法を考えることも大切なので,インターネットを通して,ネズミ講など4つのトラブルを各自が疑似体験した。(図3)

(このコンテンツは,画面の指示通りにクリックしていくだけで疑似体験ができるので,児童にとってわかりやすかった)

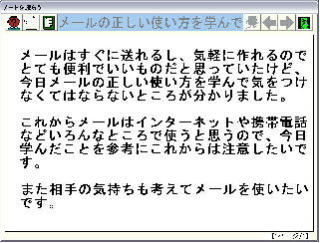

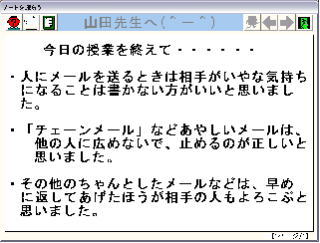

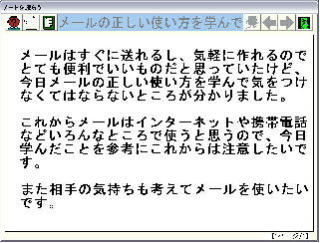

- 疑似体験の後,授業のまとめをし,感想や電子メールの使い方についての意見をメールで送ってもらった。それまでは装飾に凝ったりすることの多かった児童も,自分で感じたことを言葉でしっかり表現しており,相手に対する言葉遣いも適切であった。(図4)

|

|

| 図4 児童から送られてきた授業のまとめのメール |

情報モラルに関する指導は,1回の授業で完結するものではない。まずは全職員が情報モラルに対する意識を高め,児童の発達段階や実態,学習内容と関わらせて繰り返し,継続的に行っていくことが必要である。