| 事例一覧に戻る |

小学校2年生活科 |

単元:ふれ合いたんけん南台 |

石岡市立南小学校

幡谷 理恵子 |

- 生活科の単元「ふれ合いたんけん南台」では,学区探検をしてきた後にわかったことや発見したことなどをまとめ,発表を行う。

- これまでは模造紙などに地図を描き,絵や文章などを書いたり写真を貼ったりしてきたが,スペースが限られ絵が載せられなかったりクラス内だけでの発表で終わったりしてしまうことが多かった。また,せっかく完成してもその年限りで次年度に活用されることはなかった。

- 校内LANを基盤としたグループウエアを活用することで,学習成果を自分なりに表現できたり,複数のクラスで情報が共有できたりするなど,学び合いの場を広げられると考えた。

- パーソナルコンピュータ

- ディジタルカメラ

- 電子ボード

- スタディノート(グループウェア)

- 学区探検の計画を立てる。

(学区の写真などを電子黒板で提示し,学区探検の意欲を高めるとともに見通しを持たせる。)

- 学区探検に行く。

(グループごとにディジタルカメラを持たせ,みんなに知らせたいと思うところを撮影させるようにする。)

- わかったことをまとめる。

(スタディ・ノートにわかったことをまとめる。その際に,写真や動画,音声なども実態に応じて活用させる。)

- 中間発表会をする。

(自分のまとめたものを電子黒板に提示して中間発表会を行う。互いによい点や改善点を見つけるようにする。)

- まとめたものをさらに改善していく。

(中間発表会の意見を元に,さらによりよくまとめるようにする。

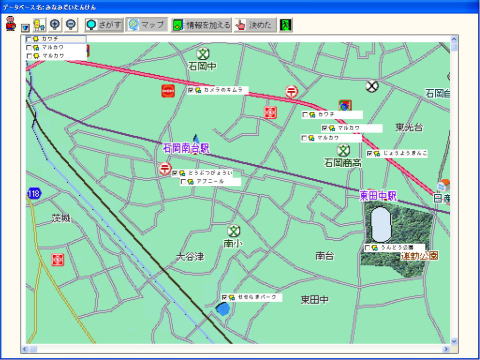

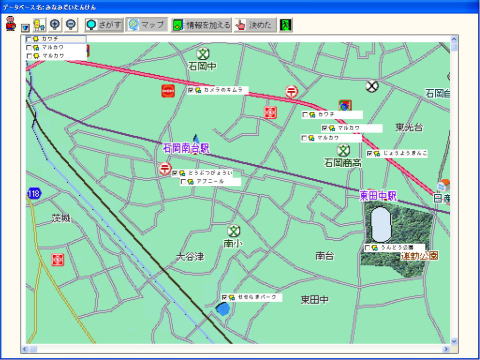

- データベースに載せる。

(データベースの地図上に自分の情報を載せていく。作品を見た感想などを載せ,交流しあえるようにする。学年全体で掲示することで,他のクラスとの情報の共有化を図る。)

- 事後

(データベースにしておくことで異学年にも情報を発信できる。また,次年度の参考としても活用することができる。)

- まとめたものの加工・修正が簡単にできた。

- 互いの作品のよい点や改善点を見つけ,互いに学び合い高め合うことができた。

- マップ機能の活用で、どこに何があるのかがよくわかった。

- 多くの情報を一つの画面にわかりやすくまとめることができた。

- 次年度に同単元のオリエンテーションとして用いることができた。

- コンピュータの扱い,主に文字の入力に個人差があり,完成するまでの時間に開きがあった。

- 中間発表会での意見が十分生かされないまま,作品を載せてしまう児童もみられた。

- よい作品には多くのコメントが寄せられるが,あまり見てもらえないものもあった。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()