| 事例一覧に戻る |

小学校5年社会 |

単元:水産業のさかんな八戸市 |

石岡市立南小学校

江橋章一 |

>

- 本単元では,導入の段階で,魚や水産業に従事している人々などの映像や画像を見るために電子ボードを活用する。大きな画面に映像や写真を提示することで,より鮮明に分かりやすく見ることができる。また,給食での魚料理の様子や近くの魚屋さんの映像などを見ることによって,水産業を身近に感じ,水産業に従事する人々への興味・関心が高まるだろうと考える。

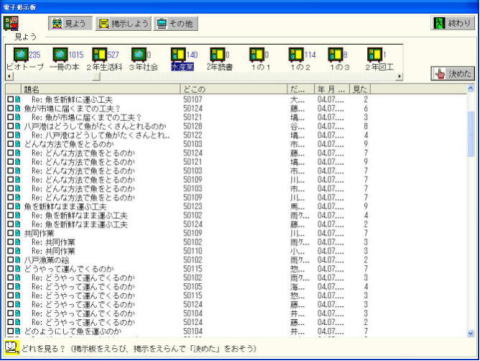

- 調べていく段階では、インターネットを活用する。教科書などでは解決しきれない問題について、情報を集め、これを活用することによって、情報活用能力を高めたい。また、写真や分かったことを電子掲示板に貼り付けることによって情報交換させる。

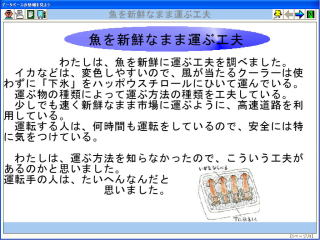

- まとめて伝える段階では、分かったことを他の人に知らせる一つの方法としてデータベースのマップ機能を活用する。学級や学年の枠を超えて情報を交換することによって、分かりやすく表現する力や互いに学びあう力を身につけることができる。

- パソコン 30台

- テレビ電話

- デジタルカメラ

- 電子ボード

- スタディノート

意欲を持続するための工夫

水産業について,身近なことを取り上げることによって,興味・関心を持つことができるようにした。

- デジタルカメラやカメラ付携帯電話を活用した家庭での魚料理調査

- 給食にでる魚料理調査

- 4年生で学習した波崎港と身近な那珂湊港と八戸漁港との水揚げ量の比較

- 学区内の魚屋さんとのテレビ電話を活用した調べ学習

互いの思いや考えを出し合い,学び合うことができるための工夫①

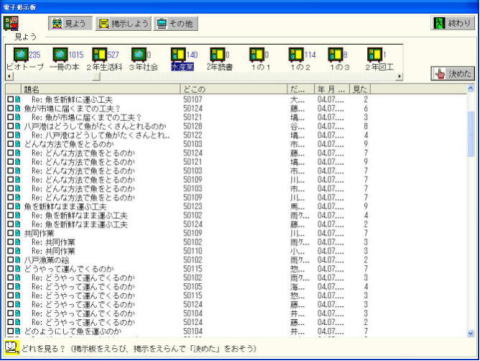

電子掲示板の活用

- 同じ学習課題を調べた児童が3〜4人のグループになって,調べた内容について情報交換をする。

- その後,調べた内容や自分の考えをまとめたものを市内の小中学校の児童生徒が見ることができる電子掲示板に掲示した。

- ここに掲示することによって,学級や学年,学校の枠を超えて互いに学び合えることができるものである。

互いの思いや考えを出し合い,学び合うことができるための工夫②

グループウェアにおけるデータベースのマップ機能の活用

「互いの良いところ」「分からないところ」「もっとこうしたらよいのではないか」「分からないので知っている人は教えてください」などのやりとりを行った後,作品として完成した物をグループウェアにおけるデータベースのマップへ掲示する。これは電子掲示板と違い,項目ごとに掲示することができるため,知りたい情報をすぐに探してみることができるものである。

![]()

![]()