| (1) |

授業研究のねらい

農業教育の新科目「課題研究」の目標では,「農業に関する課題を設定し,その課題の解決を図る学習を通して,専門的な知識と技術の深化,相互化を図るとともに問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる。」と示している。

これからの変化の激しい時代に対応できる職業人の資質は,いわゆる生きた知識と技術,それを自在に駆使できる能力と実践力が求められ,指導に当たっては,応用性のある基礎的・基本的な知識と技術を確実に身につけさせ,問題解決の能力や創造的な態度を育成することが特に重要である。

そこで食品化学科の課題研究において,テーマ設定から成果のまとめに至るまでの学習の過程を通して,生徒の豊かな発想を引き出し,創造性を培うための授業研究を進める。 |

| (2) |

生徒の豊かな発想を引き出すための指導の手だて

| ア |

研究テーマ設定の工夫

生徒が主体的に課題を設定し,計画的に課題解決に取り組むためにテーマの設定は「課題研究」の指導の中でも大切である。

この研究テーマは生徒が自主的に決めることが基本であるが,実際には農業の枠をはみ出た多種多様なものや,興味本意のもの,生徒の理解や能力を超えたものを設定することがある。

そこで,研究テーマの設定については,次のようなことに留意し援助することを心掛ける。

| (ア) |

農業に関する課題で,自力で課題の解決を図ることができる可能性のあるもの。 |

| (イ) |

学習活動を通して自らの学力を高め,応用性のある知識や技能を身に付けることができるもの。 |

| (ウ) |

自分の属する学科で学ぶ内容にこだわらず,広い範囲から興味・関心,能力,適性,進路希望等にあったもの。 |

| (エ) |

これまでの専門科目等で習得した知識や技術をもとに,課題はできるだけ身近なところから発想し,学習への興味・関心を高められるもの。 |

|

| イ |

興味・関心を高める工夫

| (ア) |

作業の目的を分かりやすく説明して作業方法を自由な発想で工夫させる。 |

| (イ) |

身近な食品を利用することにより興味・関心をもたせる。さらに,材料の配合割合なども生徒に考えさせることにより興味・関心が持続するように心掛ける。 |

| (ウ) |

食材辞典など参考資料を収集しておき,生徒の要求に応えられるようにする。 |

|

| ウ |

授業展開の工夫

| (ア) |

生徒が主体的に学習が展開できるように材料や道具などの配置を考えておく。 |

| (イ) |

学習の導入の段階で,生徒同士が個に応じた役割分担を決めることにより連帯感を養う。 |

| (ウ) |

実施記録簿は,最後の研究のまとめに必要なので,内容を詳細に記述し他人が見てもわかりやすいように記入する。また実施記録簿は自己評価欄を設け,主体的な学習活動を継続できるようにする。担当者の欄は出来るだけ生徒の励みになるように工夫して記入する。 |

| (エ) |

試食の時は,自分たちのうどんについて生徒一人一人が自由に自分の意見が言えるような状況を設定する。 |

| (オ) |

まとめの時点は,実習の進行状態を確認し,次回に予定する内容を話し合う。 |

|

|

| (3) |

授業の実践

| ア |

食品化学科3年生課題研究のテーマ

「食品製造関係」

・うどんの研究 ・ラーメンの研究 ・アイスクリームの研究 ・辛みその研究 ・ふりかけの研究

「応用微生物関係」

・納豆の研究 ・漬物の研究 ・大麦を利用した加工品の研究 ・梅干しの研究

「食品化学関係」

・食品添加物の研究 ・牛乳の成分の研究 ・ガスクロマトグラフィーを利用した食品の成分の研究 |

| イ |

年間指導計画

うどんの研究の例(身近な素材を活かしたうどん作り)

| 月 |

指 導 内 容 |

指 導 上 の 留 意 点 |

| 4 |

オリエンテーション

テーマの設定

学習計画書の作成 |

|

| 5 |

うどん作りの基本的技術の習得 |

|

| 6 |

小麦粉の種類とうどんの関係 |

- うどん作りに適している粉を調べその理由も考えさせる。

|

| 7 |

材料の配合割合とうどんの関係

(水分・塩分の違い) |

|

| 8 |

製麺所見学 |

|

| 9 |

身近な素材を活かしたうどん作り |

- 自由な発想で素材を利用させる。

- 作品について試食してもらいアンケートをとらせる。

|

| 10 |

中間のまとめ

市販されているうどんの調査 |

- 学習計画の修正や学習内容の深化を図る。

- 市販品にさらにアイデアを加えて自分たちのうどんを作る工夫をさせる。

|

| 11 |

文化祭で展示発表 |

- 図や写真を利用しわかりやすい展示にする。

- いろいろな麺を作りアンケートを取らせる。

|

| 12 |

収穫祭用の麺作り |

|

| 1 |

研究のまとめ

校内発表会 |

- 個別に課題研究の報告書をつくらせる。

- アンケートの集計結果なども報告書に入れる。

- 発表会には作品の試食コーナーを設ける。

|

|

| ウ |

学習指導案:実施 平成9年9月30日(火)5,6時間

| (ア) |

単元

身近な素材を活かしたうどん作り |

| (イ) |

指導計画

| ・変わりうどんについて |

1時間 |

・・・(本時はその第1・2時) |

| ・身近な素材探し |

1時間 |

| ・自由試作 |

4時間 |

| ・作品製作 |

2時間 |

|

| (ウ) |

本時の目標

この班のテ−マは「うどんの研究」である。本時では,タマゴを利用した黄色のうどん,ホウレンソウを利用した緑色のうどん作りを通して鮮やかな色を味わうことにより目で見て満足してもらう。さらに見た目だけではなく,味,風味,こしの強さにもこだわったおいしいうどん作りを目指す。 |

| (エ) |

準備

| 「材料」 |

小麦粉,打ち粉,食塩水,ホウレンソウ,タマゴ,めんつゆ |

| 「道具」 |

ボール,はかり,計量カップ,ザル,ナベ,お椀,箸,ゴムベラ,うらごし器,菜箸,製麺機,包丁,まな板,ミキサー,ビニール袋,台拭き |

|

| (オ) |

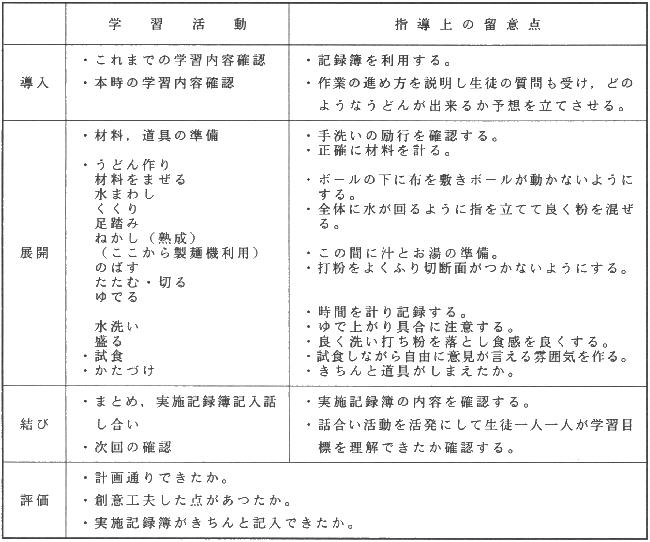

授業の展開

|

|

| エ |

生徒の「課題研究」実施記録簿の反省,感想及び質問事項から

| (ア) |

タマゴを使ったうどんについては,タマゴ2個をまるごと入れるのではなく,卵黄だけを4個入れるともっと色が濃くなるのではないかと思う。タマゴの数とうどんの色の関係についてさらに調べてみたい。また,タマゴの麺は,タマゴに含まれるタンパク質が多いためか同じゆで時間でも固かった。 |

| (イ) |

ホウレンソウを使ったうどんについては,なぜミキサーにかけたあと裏ごしをするのか。裏ごしをしたものと,しないものの味比べをしてみたい。 |

| (ウ) |

アンケート用紙を作り多くの人の試食した声を聞きたい。材料となる野菜が身近にたくさんあって,これからどう整理し研究をしていくか迷ってしまう。色を3色ぐらいに限定し素材をしぼり配合割合を中心に進めていきたい。 |

| (エ) |

できれば自分たちで種をまいて栽培した野菜で変わりうどんを作りたい。 |

|

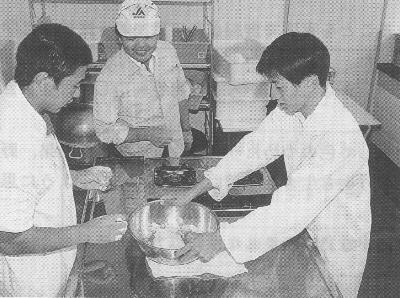

図1 水まわし |

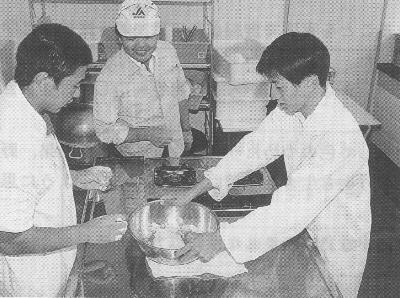

図2 製麺機を利用してのばす |

|

| (4) |

授業の分析と考察

| ア |

食品を作ることについては,ほとんどの生徒が興味・関心を示した。これを出発点として製品としての変わりうどんの開発に努めていきたい。生徒にとっては初体験であったにもかかわらずが,生徒自身で考えた卵やホウレンソウ入りうどんの出来栄えがよく,感動と成就感が得られたように思われる。

特に,試食に参加したクラスメイトから「おいしい」「よくできている」との声をかけられアイデアや技術に自信を持った様子である。

うどんの試食の結果については,ただ「おいしい」だけでなくチェック項目を記入したアンケート用紙を配付するなどの準備が必要であった。 |

| イ |

今回は二人1組で実施したが,生徒一人一人が材料や配合の割合を変えながら全行程を自らの手で作ることにより自信を深め,学習意欲の向上が図られたと思われる。 |

| ウ |

作品の一部を家庭に持ち帰えり,家族に試食してもらうことにより生徒の励みになったと思われる。 |

図3 出来上がったうどん |

図4 試食 |

|

| (5) |

授業研究の成果

| ア |

生徒は身近な食材からも変わりうどんができることを実感でき,さらに自主的・継続的に学習する姿勢と探求的・創造的な態度と能力が育った。 |

| イ |

生徒自らの提案で変わりうどんに取り組んだが,さらにいろいろな食材を利用してさまざまな色に挑戦する意欲が勇いてきた。 |

| ウ |

一学期にうどん作りの基本を覚え,その応用として色のついたうどん作りを始めた結果,野菜やタマゴを利用するなど生徒の発想が豊かになり生き生きと学習に取り組んでいるように思われる。 |

| エ |

生徒一人一人が熱心に取り組み,また生徒同士が意見交換をしながら協力して効率良く研究を進めることができた。 |

|

| (6) |

今後の課題

| ア |

製麺機を利用しないで全行程を手打ちでできるようする。 |

| イ |

製品作りの時間を十分に確保し,生徒のより豊かな生徒の発想を引き出せるような授業の展開を工夫する。 |

| ウ |

製品化されたうどんを利用して食品の製造の分析を行い,栄養面からも食品の製造を考える力を育てたい。 |

| エ |

地域の特産品を利用した変わり麺を研究させ,生徒の学習意欲を高めたい。 |

|